今日は横浜市内(というか、関内と横浜駅)の博物館・美術館を何か所か巡ってきましたので、まとめて感想を挙げておきます。

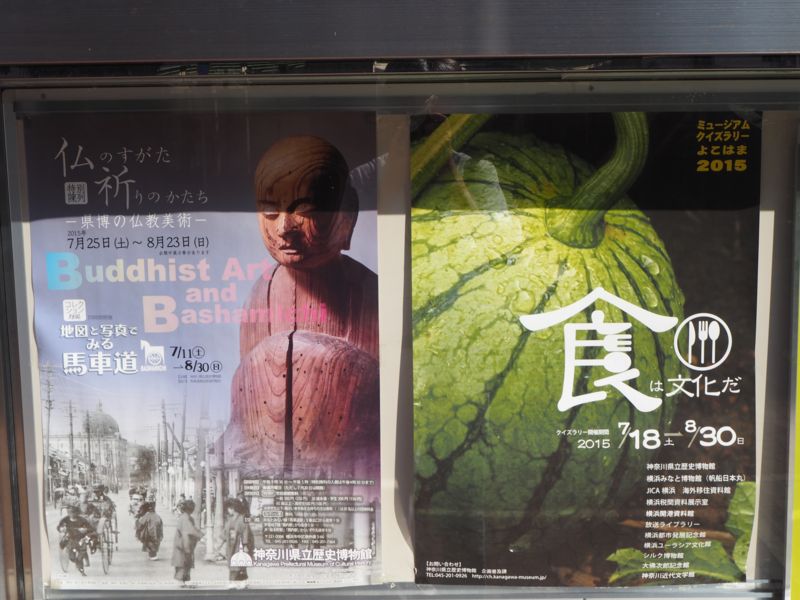

仏のすがた、祈りのかたち@神奈川県立歴史博物館

まず最初に行ったのが馬車道の神奈川県立歴史博物館。普段は特別展を行う1階の部屋では所蔵する仏教美術を集めた展示をしていました。

勝手に仏像を中心とした展覧会かと思っていたのですが(たぶん、鎌倉国宝館的なものを想像していたのだと)実際には仏画がメインで。ですが仏像にも片膝立てたイケメンの菩薩半跏像がいまして(南宋から来たものなので、相当いいお顔です)、これを見られただけでも眼福でございました。

地図と写真でみる馬車道@神奈川県立歴史博物館

同じく神奈川県立歴史博物館では、通常は特別展の後半部分を展示する区画を使って馬車道について。

うむ、自分って伊勢佐木町はともかく馬車道に思い入れが無いんだなぁと。それよりも、馬車道祭りのために燕尾服で仮装をした飛鳥田さん(当時の横浜市長)と長洲さん(当時の神奈川県知事)が面白かったなぁ。

ハマを駆ける−クルマが広げた人の交流(明治・大正編)@横浜開港資料館

横浜開港資料館と横浜都市発展記念館では連動企画で自動車を中心とした都市交通の展覧会です。連動企画なので共通入場券が200円となっていたのですが、普段から横浜開港資料館は入場料が200円なので、何のことはない、横浜都市発展記念館の入館料が無料になるバーゲンセール状態です。いや、もう少しお金を取っても良いのですよ?(汗)。

展示の方は横浜浮世絵やベアトの撮影した写真を使って当時の乗り物(人力、荷車、馬、馬車、人力車……)を紹介し、そこから自動車が加わる流れを説明してました。いつものように写真沢山、資料沢山、表なども沢山で、ここの学芸員さんは研究熱心だなぁと思うのです。

まぁ、展示を見るよりも帰ってから図録を見る方が判りやすかったりもするのですがね(汗)。

ハマを駆ける−クルマが広げた人の交流(昭和編)@横浜都市発展記念館

そして横浜都市発展記念館では関東大震災以降の自動車交通について。こちらも色々と写真や地図も出てきて楽しいです。戦前の肥やすにあったフォードの工場とか、長津田のこどもの国にあった小さい子供がちゃんと免許をもらって運転する自動車とか、余り知らなかった内容もあって勉強になりましたわ。ということで、図録お買い上げ決定。ちゃんと勉強しますわ。